学習院大学キャリアセンター

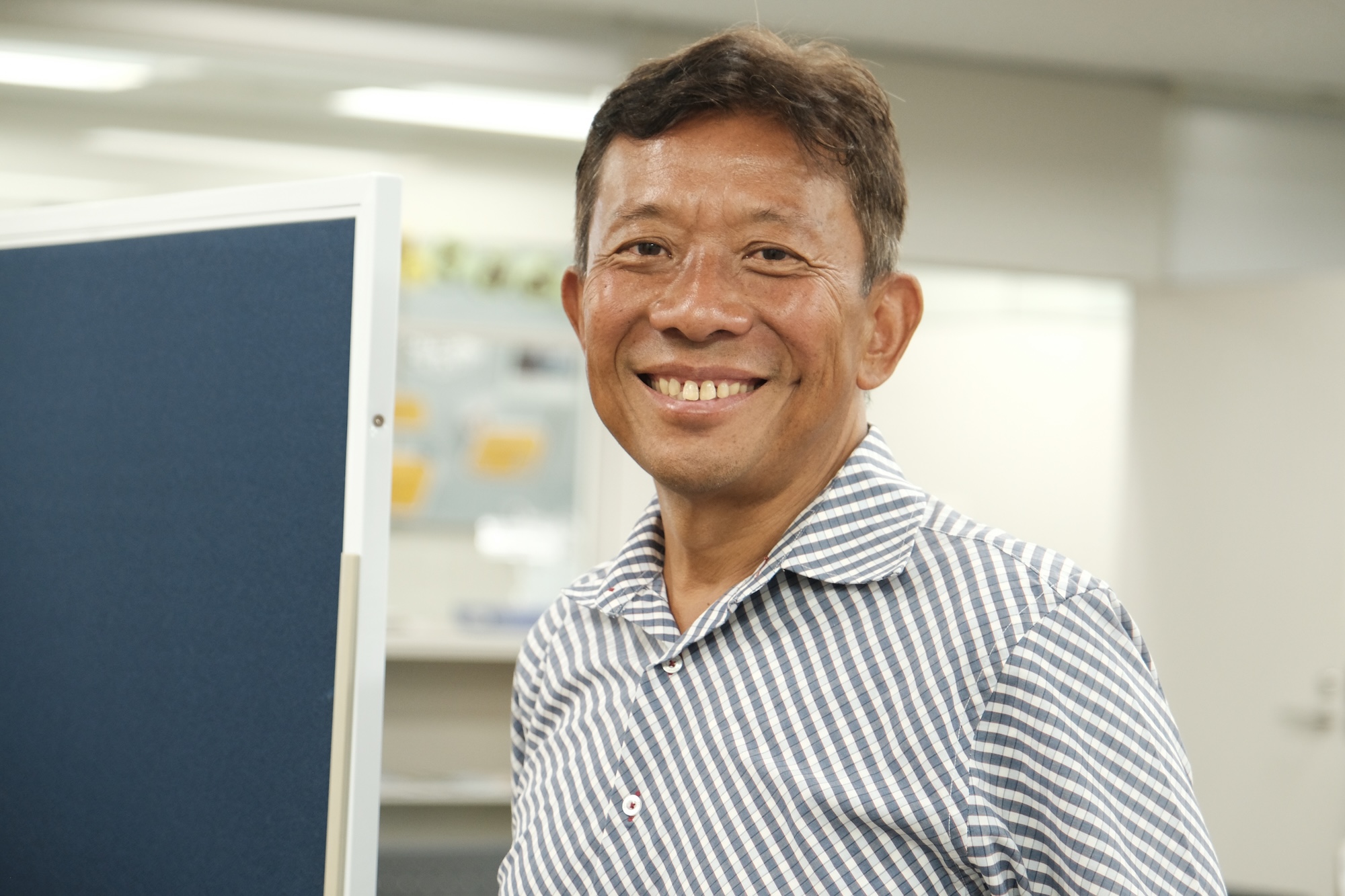

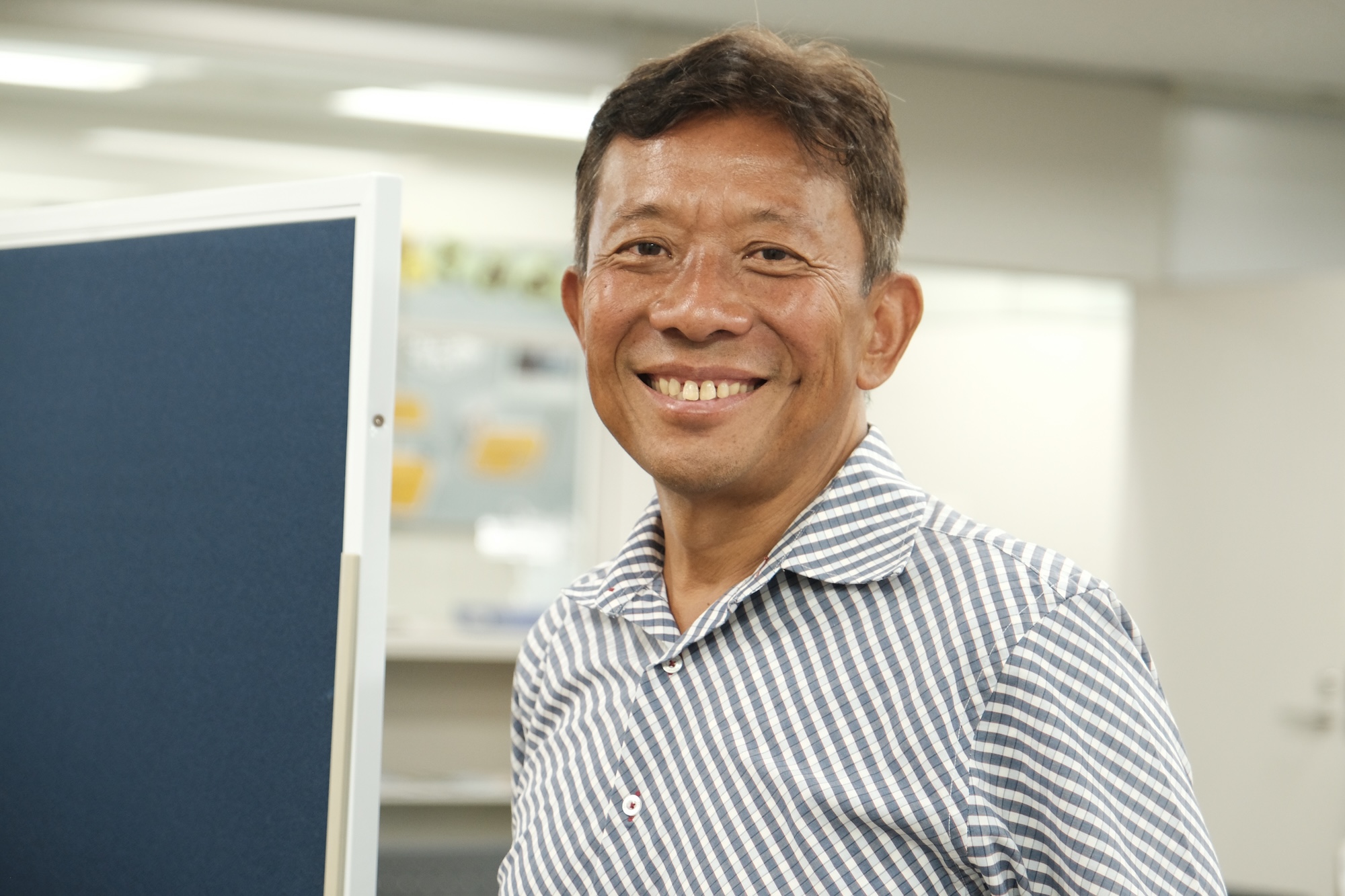

2025年3月卒業者の内定率が98.1%と、高い数値を誇る学習院大学。近年では大学によるキャリア教育の重要性も説かれますが、実際に学生を導き、送り出す立場の方はどのような思いで取り組まれているのでしょうか。学習院大学キャリアセンター担当次長の淡野健さんに、学生に求めること、「キャリア」に対する考えなどをうかがいました。

――学習院大学のキャリア教育にたずさわる上で、淡野さんが一番意識されていること、大切にしていることを教えてください。

大学4年間というのは、社会人になる準備期間、助走期間です。そして、キャリア選択というのは、生まれてから亡くなるまでずっと続きます。だから大学4年間という時間は人生全体で見ると、点にすぎません。

でもこの4年間でのキャリア教育というのは、すごく大事だと考えています。学生だったら許されるけど、社会人になったら許されないことがあるということ、世の中、社会はこうなっているんだ、ということをこの4年間で学んだり、失敗して気づいたりしてほしいですね。

キーワードは「自走型人間」です。キャリア選択も、勉強も、部活もサークル、バイト、友人関係も、とにかく「自分ごと」でやりなさいと。「SNSにこう書いてあった」「先輩がこう言っていた」ということばかりを信じてはいけないよ、と思っています。

――学年ごと別のキャリア教育はどのように行っていますか。

入学直後にオリエンテーションを行います。まずは2人1組になって、きちんと自己紹介をする。そこで、「大学時代何をしよう」というプランを立てて、お互いにプレゼンしてもらいます。

とにかく大学の前半の2年間はいろんなことを経験して、たくさんたくさん失敗しろ、と伝えます。いろんな大学で低学年からのキャリア教育と言われていますが、本当に1年生から「働き方」を学ばなきゃいけないんでしょうか、と疑問です。1年生からインターンシップをやっているところもありますが、アルバイトからだって十分「働きざま」は感じるのではないかなと。

3年の4月にいよいよ、前半の2年間はどうでしたか、と問います。改めて「この2年間どうだった」と、考えが違う相手にプレゼンし合います。何もできていないという学生には、まだ間に合うと伝え、3年の夏の過ごし方が重要と伝えます。

学習院大学キャリアセンターが伝えたいことは、「この学生時代にしかできないことをやれ」です。たくさんいろんなことに挑戦して、冒険して、失敗を経験してほしい。この国は、学生時代の失敗には寛容な風潮もありますしね。

――キャリアセンターが主催となり、インターンシップ準備講座や就職ガイダンス、面接対策など様々な講座も開催されています。

キャリアセンターの講座はすべて、「社会に役立つ行動をつくる」ことを目的にしています。就職情報会社にお手伝いをいただいて開催することもありますが、我々から「こういう指導方針でやっています」と説明して、理解をいただいたうえで一緒に作り上げています。マイナビ、リクナビ、キャリタス、学情の4社さんとともに開催することが多いですね。

――ベトナムスタディーツアーも主催されていますが、なぜベトナムだったのでしょうか。

10年ほど前に、「いろんな世界や社会、多様な人々と会ってほしい」という思いから始まったプロジェクトです。成長性を感じるアジアで、と考えたときに、条件をいくつか挙げました。まず学校が主催するという点で、治安がいいということ。それから親日であること。あとは海外勤務の卒業生団体が活動していて協力を仰げること。最後に社会主義国であるという点からベトナムに決めました。

2018年から実際にスタディーツアーをスタートして、20年、21年は残念ながらコロナで中止となりましたが、2025年で6回目になります。2025年は寝台列車や夜行寝台バスを使って、北部の農村部の少数民族の実態に触れ、現地大学生とグループ討論をします。

日本のものづくりメーカー企業を中心に見学させて頂きますが、大事なことは異国、アウェイの環境でどう仕事をするかを考えること。「ベトナムの国で過ごさせていただいている、働かせていただいている」「ベトナム国民のために一緒にやりましょう」というスタンスがないと、通じません。このことを学生に肌身で感じて、気づいてほしいなと思っています。

――学習院大学のキャリアサポートの特徴として、OB・OGを招き、4年生もサポーターとして加わる「面接対策セミナー(メンタイ)」がありますが、こちらの立ち上げにも関わられたんですよね。

就職の面接という領域に限っていうと、「社会人と会話をすること」になります。いきなり見知らぬ社会人と話すのは難しいですが、卒業生だと共通言語がある。卒業生にしか言えない本音を聞いたりしよう、というところから35年前にスタートしました。

「メンタイ」を作って35年になりますが、2025年から、「キャリフェス」とう名称へ変更します。今までは「メンタイ」によってエンジンをかけて就職活動に向かっていこう、でしたが、就活の多様化でスケジュールもバラバラになり、学生のニーズもさまざまになりました。だから「キャリフェス」という名前で、卒業生との会話を通じて、業界研究、グループディスカッション、パネルディスカッション、面接対策など、本人が必要とするものを選べるような形になります。

――10年前と今で比べたときに、就職活動を取り巻く状況はどのように変わっていると感じますか?

SNSを含めて情報過多なところがありますね。そしてこの数年あまりにも就活の開始時期が早期化し、かつ長期化しているので、学生が本分の学業に取り組む時間、じっくりと自分の卒業後のキャリアについて考える時間が減っているように思います。

いつの時代でも企業はできるだけ良い学生を採用したい、という採用意欲は不変だと思いますが、「学生のうちにしかできないことをしてほしい」と考えている我々からすると、極端な早期化は複雑なところです。

――最後に、学生を送り出す立場として、企業そして学生にメッセージをお願いいたします。

企業の方には、採用活動は企業にとっての重要な仕事であると同時に、学生の人生を左右する重要なイベントであるということです。だからこそ企業側も真剣に学生の立場を考えて、スケジュールを含めて向き合っていただきたいなと思います。

そして学生には、「働く」というのは部活やサークル、趣味とは全然違って厳しいものだ、と。20数年間生きている中で最大のキャリア選択をするんだから、不安にならないほうがおかしいのです。その中で「動画で見たから」とか「先輩が言ったから」ということを信じていいのか?と考えてほしいです。

キャリア選択は他人と比較するものではないと思っています。大きい、知名度がある、第一志望の会社に入る、それが本当に自分にとっていい選択なのか。やりたいことの前にやらなければいけないことがある。しっかりと自分に向き合って、考えてほしいですね。大事なことは「仕事はラクせず何事も一生懸命働いてほしい」ということ。やっぱり仕事を通して「いい顔してるな」と思いながら働いてほしい、と思いますね。

淡野健

学習院大学 キャリアセンター 担当次長

学習院大学卒業後、人材関連の会社に入社し、新規事業や採用業務などの責任者を歴任。退社後は静岡産業大学特任講師、スポーツ選手のセカンドキャリア支援会社の起業を経て、当時の学習院大学学長の「キャリアセンター職員として、学生にとっての人生の先生になってほしい」という言葉に感銘を受け、母校でキャリア支援に携わることを決意。メディアや講演で登壇多数。

取材・執筆:藤井みさ(株式会社スリーレター)